Gedenkstätte Münchner Platz Dresden erinnert anlässlich der Museumsnacht an den 80. Jahrestag der Bombenangriffe auf Dresden und das Kriegsende

17.06.25

Bei der diesjährigen Museumsnacht am 14. Juni stellte die Gedenkstätte die Folgen der Bombenangriffe Mitte Februar 1945 für die Gefangenen der Dresdner Haftanstalten ins Zentrum ihres Angebots. Die Gerichtsgefängnisse in der George-Bähr-Straße und in der Mathildenstraße wurden schwer getroffen.

Für die Gefangenen veränderten die Bombenangriffe die Situation unverhofft. Gerade für diejenigen, deren Lebensende durch ein verhängtes Todesurteil absehbar schien, schufen sie ungeahnte Fluchtgelegenheiten.

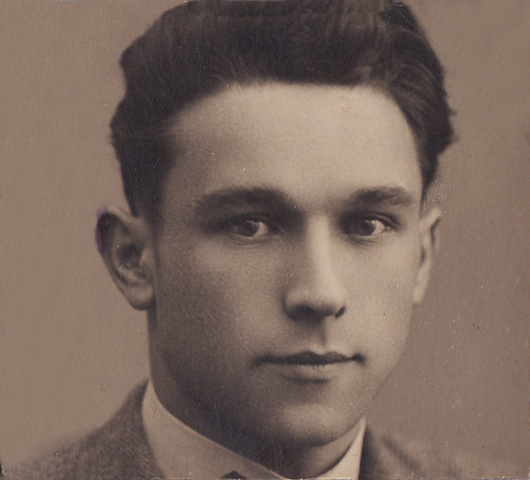

Einer derjenigen, der die Chance zur Flucht erfolgreich nutzte, war der Tscheche Josef Bukovský (1907–1996). Seine abenteuerliche Fluchtgeschichte stellte Gedenkstättenleiterin Birgit Sack einem interessierten Publikum vor.

Der Schlosser arbeitete bei der Eisenbahn in Plzeň und hatte sich von Beschäftigen der Škoda-Werke für den Widerstand gegen die deutsche Fremdherrschaft anwerben lassen. Anfang März 1944 wurde Josef Bukovský verhaftet. Über das Gestapogefängnis Plzeň-Bory wurde er nach Dresden in die Haftanstalt in der George-Bähr-Straße gebracht. Am 8. Dezember 1944 verurteilte der Volksgerichtshof ihn und drei Mitangeklagte im Schwurgerichtssaal des Dresdner Landgerichts zum Tode. Bis sein Enkel der Gedenkstätte einen Erinnerungsbericht seines Großvaters übergab, wusste die Gedenkstätte nicht, was nach den Bombenangriffen mit Josef Bukovský geschehen war.

Nachdem er seine Erkennungsmarke weggeworfen und sich seiner Fesseln entledigt hatte, versteckte Josef Bukovský sich am 15. Februar 1945 zunächst im Kesselhaus des Justizareals am Münchner Platz. Durch ein Loch in der Gefängnismauer entkommen, gelangte er außerhalb der Stadt in ein verlassenes Fabrikgebäude. Dort entdeckte er einen Armeemantel, den er über seine Häftlingskleidung zog.

„Irgendwo bei Teplice überquerte ich unsere Staatsgrenze. Unterwegs ernährte ich mich auf verschiedene Weise; einmal brach ich sogar in die Scheune eines ländlichen Gehöfts ein. Am Morgen kam die Hausfrau und gab einem Ziegenbock eine Kugel, groß wie ein Kinderkopf, geknetet aus Kartoffeln mit Pelle und Kleie. Für einen ausgehungerten Häftling auf der Flucht erwies sich die für den Ziegenbock bestimmte Kartoffelkugel als ein leckeres und nahrhaftes Gericht.“

Am 24. Februar 1945, neun Tage nach Flucht, kam Josef Bukovský mit erfrorenen Beinen in Prag an. Dort versteckte er sich bis zum Kriegsende abwechselnd bei seinem Bruder und seiner Schwester, um einer erneuten Verhaftung zu entgehen.

Das Beispiel von Arnošt Šmíd (1911–1945) zeigt, dass sich nicht alle zum Tode Verurteilten auf eine – lebensbedrohliche – Flucht einlassen konnten oder wollten. Šmíd, der mit Josef Bukovský, die Todeszelle geteilt hatte, entschied sich dagegen, wie Josef Bukovský später aufschrieb:

„Wie ich hörte, bekam er Angst und entschied, sich unter die anderen Häftlinge zu mischen. Er sagte, kurz vor dem Kriegsende möchte er nicht auf der Flucht niedergeschossen werden.“

Arnošt Šmíd blieb vor Ort. Er gelangte dann mit der übergroßen Mehrheit der Gefangenen und dem Dresdner Haftpersonal über Meißen nach Leipzig. Angesichts der bevorstehenden Besetzung Leipzigs durch amerikanische Truppen wurde er im Auftrag des Reichsjustizministeriums mit 31 weiteren zum Tode verurteilten Dresdner Gefangenen am 13. April 1945 auf dem Schießstand der Kaserne in Leipzig-Gohlis erschossen.

Kontakt

Dr. Gerald Hacke (Wissenschaftliche Dokumentation und Ausstellungsbetreuung)

0351 46331952

gerald.hacke@stsg.de