Enkel von Kurt Schlosser übergeben Dokumente an Gedenkstätte Münchner Platz Dresden

16.10.25

Zwei Enkelinnen und ein Enkel des Dresdner Widerstandskämpfers Kurt Schlosser (1900–1944) haben die Gedenkstätte Münchner Platz Dresden besucht, den Ort, wo ihr Großvater zum Tode verurteilt und hingerichtet wurde. Dabei übergaben Heidi Dammenhayn, Ina Schlosser und Frieder Schlosser am 8. Oktober 2025 nicht nur wertvolle Dokumente aus dem Familienbesitz, sie brachten auch die eine oder andere Familiengeschichte mit.

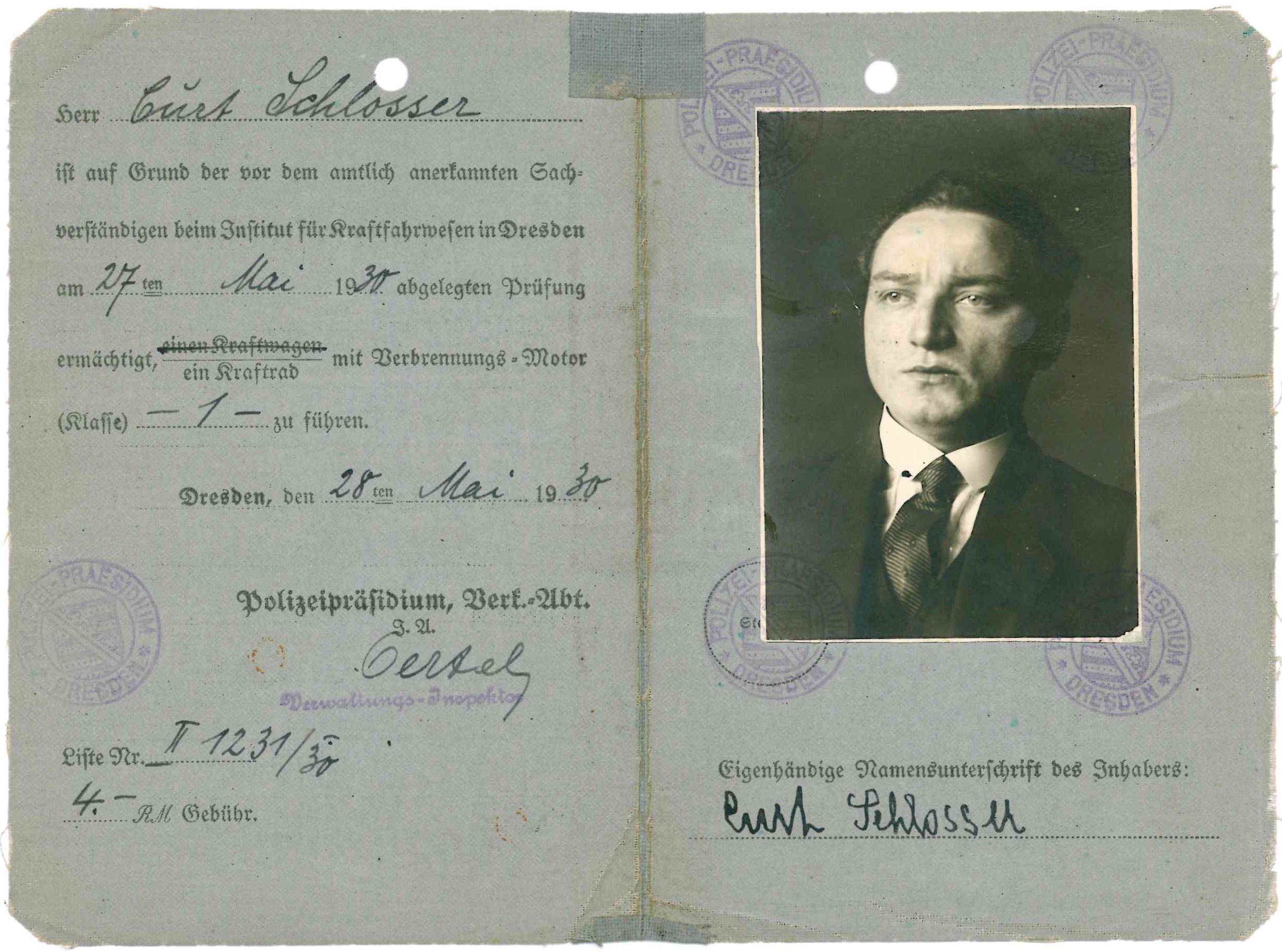

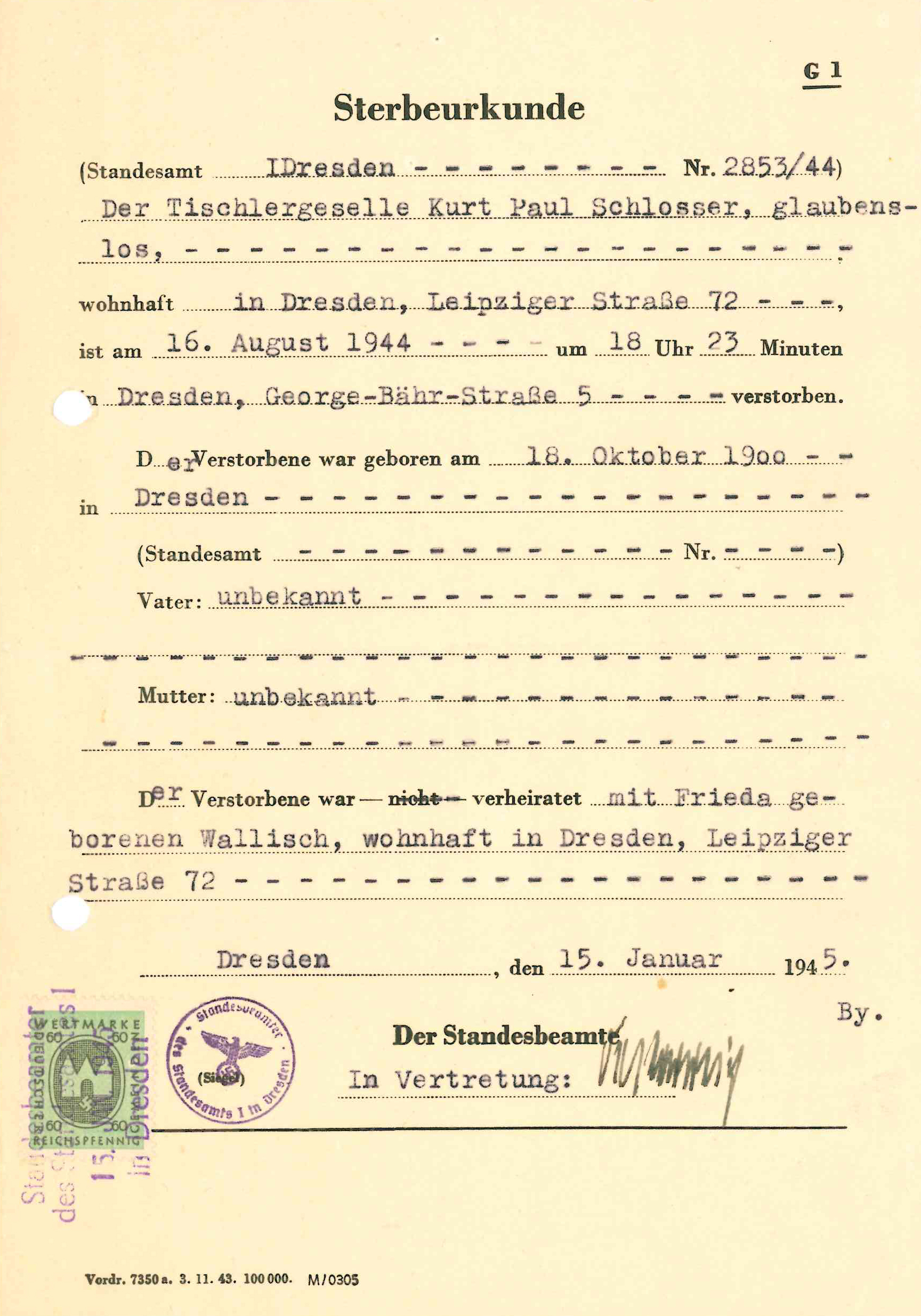

Das Andenken an den Widerstandskämpfer Kurt Schlosser hatte ganz besonders dessen Sohn Heinz Schlosser (1922–2001) gepflegt, der in der DDR ein wichtiger Sportfunktionär war. Ihm ist es zu verdanken, dass diese Dokumente über Kurt Schlosser erhalten blieben. „Vater war schon immer ein Jäger und Sammler“, erinnert sich Frieder Schlosser. Auf dem Tisch im Besprechungsraum der Gedenkstätte sind die Unterlagen ausgebreitet, alles Originale, darunter der Führerschein Kurt Schlossers aus dem Jahr 1930, die Vorladung zum Prozess im Juni 1944, Schreiben des Anwalts an die Familie sowie die nach Schlossers Hinrichtung ausgestellte Sterbeurkunde. Nach dem Tod Heinz Schlossers hatte dessen Tochter Ina Schlosser die Unterlagen übernommen. Im vergangenen Jahr fiel die Entscheidung, diese an die Gedenkstätte Münchner Platz Dresden zu übergeben. „Hier sind die Dokumente in guten Händen“, sagt Ina Schlosser.

Frieder Schlosser erzählt, wie sich die Geschwister am Morgen in Berlin getroffen hatten, um mit dem Auto nach Dresden zu fahren. „Was hast du denn mit?“, wollte er von seiner Schwester Ina wissen. Als er die schmale Mappe in deren Hand sah, witzelte er: „Was, keine Kiste? Und dafür fahren wir nach Dresden?“

Der Vater war Sportfunktionär, die Mutter Volkskammer-Abgeordnete

Bei dem Besuch in der Gedenkstätte steht nicht nur Kurt Schlosser im Fokus, auch das Leben seines Sohnes Heinz Schlosser wird näher beleuchtet. Unter den überbrachten Dokumenten befindet sich auch ein 1946 von ihm verfasstes Tagebuch aus der Kriegsgefangenschaft. 1947 heiratete Heinz Schlosser Ursula Rönsch (1922–2002), sie bekamen drei Kinder: Heidi Dammenhayn wurde 1948 noch in Dresden geboren, Ina Schlosser 1952 in Mahlow und Frieder Schlosser als Jüngster 1955 in Altlandsberg. Die Laufbahn des Vaters, der verschiedene Sportverbände leitete und Sportschulen aufbaute, brachte zahlreiche Umzüge mit sich.

Auch das Familienleben wurde durch Heinz Schlossers Leidenschaft zum Sport geprägt. „Mit uns Kindern Ski fahren, das war sein Leben“, berichtet Frieder Schlosser. Allerdings habe in der Familie die Politik immer eine entscheidende Rolle gespielt. Die Mutter, Ursula Schlosser sei ebenfalls von Anfang an gesellschaftlich sehr aktiv gewesen, von 1958 bis 1990 war sie Mitglied der Volkskammer. Die politische Wendezeit habe Heinz Schlosser jedoch stark belastet. „Unser Vater ist daran kaputt gegangen, das hat er nicht verkraftet“, sagt Frieder Schlosser. Ein Grund dafür war auch die Tilgung des Namens Kurt Schlossers, nach dem in der DDR unter anderem Straßen, Betriebskollektive und Schulen benannt waren. „Die Schule, auf die wir in Fredersdorf gegangen sind, wurde später auch nach Kurt Schlosser benannt“, erzählt Ina Schlosser. Nach 1990 wurde auch dieser Name wieder gestrichen.

Wie es war als Enkel einer antifaschistischen Ikone in der DDR aufzuwachsen? „Unser Vater hat sehr wenig von seinem Vater erzählt“, sagt Heidi Dammenhayn, „zumindest im Familienkreis.“ Allerdings nahmen sie schon in ihrer Kindheit und Jugend regelmäßig an den Gedenkfeiern am Hinrichtungstag ihres Großvaters in der Mahn- und Gedenkstätte am Münchner Platz in Dresden teil. Wenn sie da auf ihren Großvater angesprochen wurden, hätten ihnen oft die Antworten gefehlt, meint Frieder Schlosser. Die Geschichte Kurt Schlossers sei immer politisch instrumentalisiert worden. Auch die Beerdigung ihrer Oma Frieda Schlosser (1895–1979), welche in der DDR als Witwe eines hingerichteten Widerstandskämpfers betrachtet wurde, sei wie eine politische Demonstration gewesen. „Wir sind am nächsten Tag nochmals hingegangen, um persönlich Abschied zu nehmen“, erinnert sich Frieder Schlosser.

Wenngleich an diesem Tag ihres Dresden-Besuchs die Vergangenheit und das Erinnern im Mittelpunkt steht, richten die Enkel Kurt Schlossers ihren Blick in die Gegenwart. Mit Sorge betrachten sie den wachsenden Einfluss der politischen extremen Rechten. Auf eine letzte Rückfrage hin, was sie den kommenden Generationen mitgeben wollen, antwortetet Frieder Schlosser knapp: „Wachsam sein!“

Kurt Schlosser wurde am 16. August 1944 hingerichtet

Kurt Schlosser ist – auch aufgrund des nach ihm benannten Bergsteigerchors – bis heute der bekannteste kommunistische Widerstandskämpfer Dresdens. 1900 fünftes von acht Kindern eines Schuhmachermeisters in Dresden geboren, engagierte sich bis zur Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 in kommunistischen Bergsteigergruppen der „Naturfreunde-Opposition“. 1942/43 verfolgte er mit Gleichgesinnten die Idee, Vertrauensleute der verbotenen KPD in Dresdner Betrieben zu installieren. Doch die Gruppe wurde verraten: Am 30. Juni 1944 verurteilte der in Dresden tagende Volksgerichtshof Schlosser mit drei weiteren Mitgliedern seiner Gruppe wegen „Vorbereitung zum Hochverrat und Feindbegünstigung“ zum Tode. Am 16. August 1944 wurde Kurt Schlosser mit der Guillotine im Richthof des Landgerichts am Münchner Platz hingerichtet.

Volker Strähle (Referent Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit)

0351 46331992

volker.straehle@stsg.de