90. Jahrestag der nationalsozialistischen „Machtergreifung“ in Sachsen

|

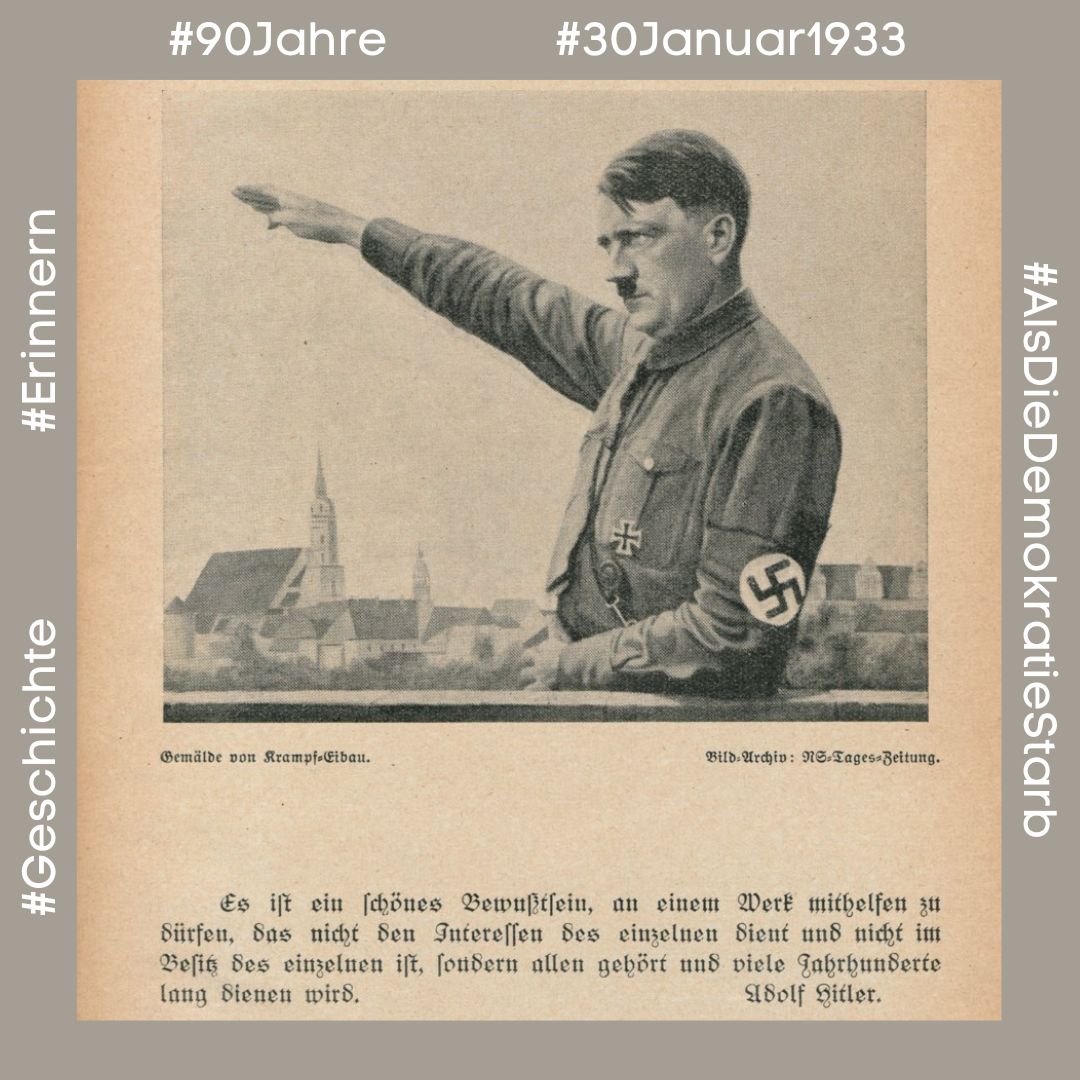

Am 30. Januar 1933 wurde Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannt. Damit war die Weimarer Republik als erste parlamentarische Demokratie in Deutschland an ihrem Ende angekommen. Aber dem Sterben der Demokratie gingen bereits Monate vorher viele Handlungen voraus, die die Demokratie und ihre Institutionen und Prozesse schwächten und untergruben. Auch wenn der 30. Januar 1933 als sichtbares Zeichen der „Machtergreifung“ der Nationalsozialisten hervorsticht, war sie kein plötzliches Ereignis. Sie steht in der Abfolge der Verbreitung und Etablierung der rassistischen, völkischen, antisemitischen, gegen Liberalismus und Demokratie gerichteten Ideologie in allen gesellschaftlichen, kulturellen, wissenschaftlichen und politischen Bereichen. Nach der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler im Zuge der „Machtergreifung“ galt es für die Nationalsozialisten, die Diktatur weiter zu errichten und die „Macht“ zu festigen. Dafür brachten sie menschenverachtende, Verfolgung, Leid, Krieg und Tod bringende Mittel und Methoden auf. Davon erzählen jene Orte, die heute als Gedenkstätten zur Erinnerung an diese Geschehnisse und zum Gedenken an die Verfolgten und die Opfer betrieben werden. Anlässlich des 90. Jahrestages der nationalsozialistischen „Machtergreifung“ veröffentlicht die Stiftung Sächsische Gedenkstätten auf ihren Social-Media-Kanälen Beiträge, die an dieses historische Datum, an dessen Vorzeichen und vor allem an dessen Auswirkungen erinnern. Die Geschichten und Themen zeigen Vorgänge, die sich an einzelnen Orten im Zuge der „Machtergreifung“ ereigneten oder aber als Folge von ihr ergaben. Die Beiträge gehen sowohl auf lokale Verfolgungsschicksale einzelner Menschen wie auch auf gesellschaftliche Gruppen wirkende überregionale Maßnahmen ein und sollen daran erinnern, welche tragischen Folgen das Scheitern der ersten deutschen Demokratie nach sich zog. |

|

|

10. Januar 2023

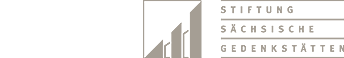

Nur fünf Monate nach ihrer „Machtergreifung“ erließ die nationalsozialistische Regierung das „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“. Es ermöglichte die zwangsweise Unfruchtbarmachung von als „erbkrank“ geltenden Menschen. Das Gesetz war der Auftakt für die systematische Ausgrenzung und Verfolgung von Menschen mit Behinderungen und psychischen Krankheiten.

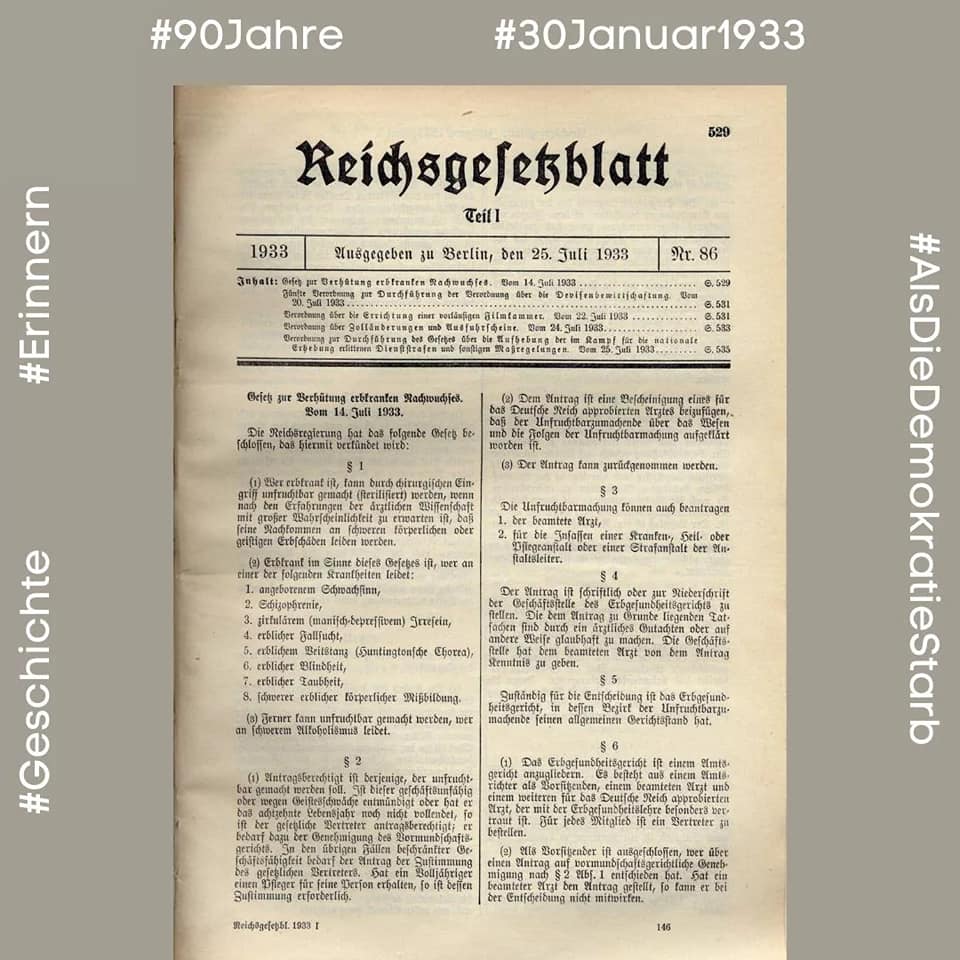

Die dahinterstehenden Gedanken waren nicht neu. Seit dem ausgehenden 19. Jahrhunderts gab es Forderungen nach der Unfruchtbarmachung von Menschen, die als erblich „minderwertig“ galten. Auch der sächsische Psychiater Paul Näcke sprach sich für die Sterilisation „Degenerierter“ aus.

Spätestens seit der Weltwirtschaftskrise 1929 wurde intensiv über ein Sterilisationsgesetz diskutiert. Als Argument tauchten immer wieder die hohen Kosten der Betreuung psychisch kranker und behinderter Menschen auf. 1932 legten in Preußen verschiedene Parteien einen Gesetzentwurf vor, der freiwillige Sterilisationen ermöglichen sollte.

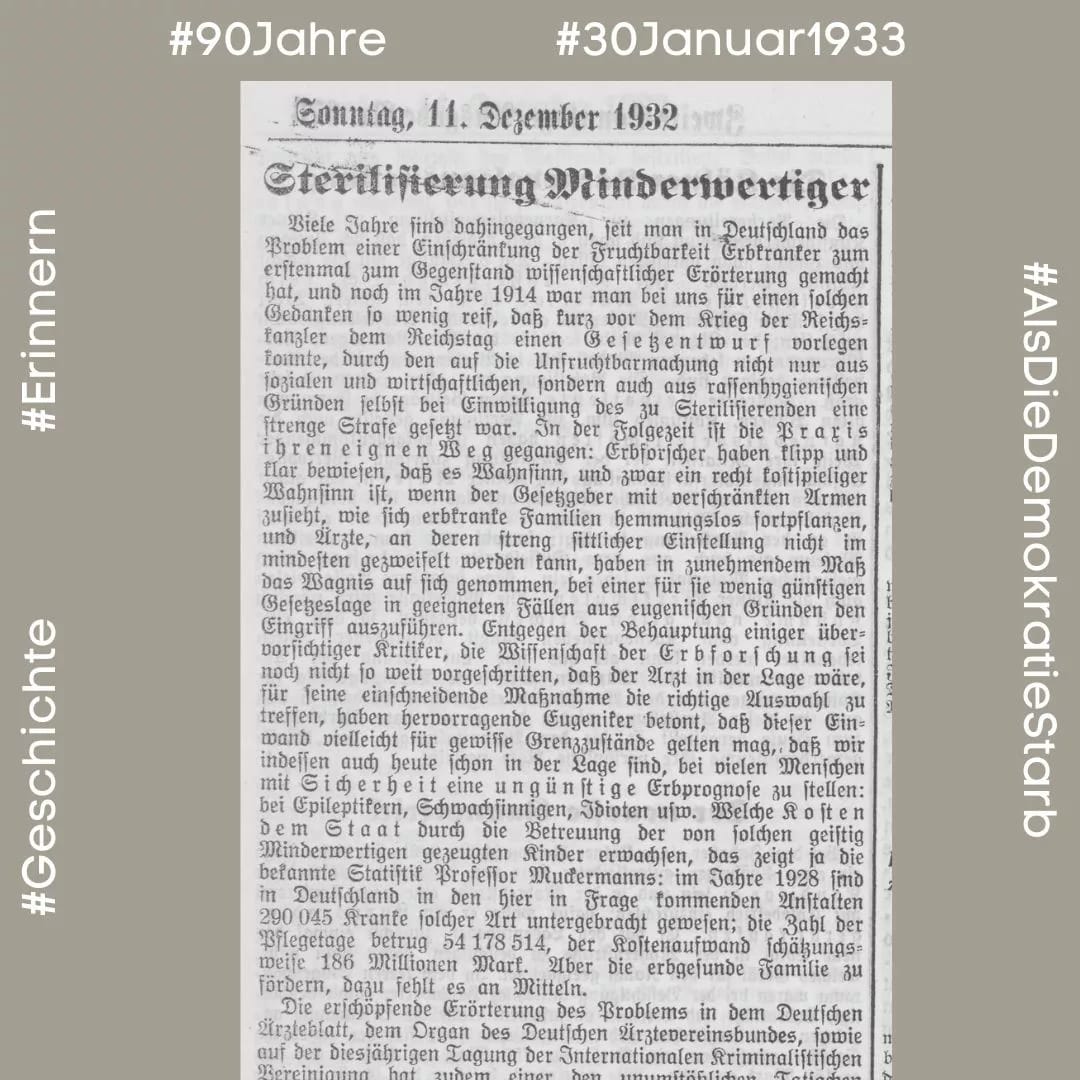

Der sächsischen Landesregierung ging der Entwurf nicht weit genug: Am 10. Januar 1933 forderte sie das preußische Innenministerium auf, das Gesetz so zu formulieren, „daß für besonders schwere Fälle auch eine Sterilisierung gegen den Willen des betreffenden Beteiligten zulässig wäre.“ Genau dieser Zwang wurde zum wesentlichen Merkmal des NS-Sterilisationsgesetzes. Allein in Sachsen fielen diesem schätzungsweise 20000 Menschen zum Opfer.

|

|

|

11. Januar 2023 Auf Einladung der Städtischen Museen Zittau fand ein Arbeitstreffen zur Vorstellung des Projektstandes „Zittau 33. Die Machtergreifung in der südlichen Oberlausitz“ mit allen Projektbeteiligten sowie mit Sven Riesel und Alexander Boger von der Stiftung Sächsische Gedenkstätten statt.

|

|

16. Januar 2023

Bei der Konstituierung der Dresdner Stadtverordnetenversammlung am 16. Januar 1933 bildeten sich folgende Fraktionen: NSDAP (23 Stadtverordnete), SPD (22), KPD (13), DNVP (9), DVP mit CVD (5). Drei Stadtverordnete blieben fraktionslos. Am gleichen Tag wurde Rudolf Kluge als Mitglied der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei (NSDAP) mit den Stimmen der bürgerlichen Arbeitsgemeinschaft (DVP, DNVP, Zentrumspartei, Deutsche Staatspartei und Christlich-Sozialer Volksdienst) zum Vorsteher gewählt.

Rudolf Kluge (am 31. Mai 1889 in Dresden geboren) war promovierter Jurist. Er trat bereits am 1. April 1928 in die NSDAP ein. Im Bund Nationalsozialistischer Deutscher Juristen e. V. (BNSDJ) wurde er 1931 Bezirksobmann für den Landgerichtsbezirk Dresden. 1930 wurde Kluge zum Dresdner Stadtverordneten und deren Führer gewählt. Während der NS-Herrschaft hatte er zahlreiche Funktionen in Partei und Staatsapparat inne. In der Stadtverwaltung übte er das Amt als Erster Beigeordneter und zugleich allgemeiner Vertreter des Oberbürgermeisters aus. Am 10. Mai 1945 beging er mit seiner Frau in Karlsbad (tschech. Karlovy Vary) Selbstmord.

Quellen:

Christel Hermann, Rudolf Kluge, in: Sächsische Biografie, hrsg. vom Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde e. V., Online-Ausgabe: http://www.isgv.de/saebi/ (11.11.2023)

Gunda Ulbricht, Errichtung der NS-Herrschaft, in: Holger Starke (Hrsg.), Geschichte der Stadt Dresden. Bd. 3: Von der Reichsgründung bis zur Gegenwart, Stuttgart 2006, S. 413–424.

|

|

31. Januar 2023

Am 31. Januar 1933 fand in Dresden die letzte große öffentliche Kundgebung gegen den Nationalsozialismus statt. Aus Anlass der Beisetzung von Opfern eines Polizeieinsatzes im Dresdner Keglerheim am 25. Januar, bei dem neun Menschen getötet und zwölf weitere schwer verletzt wurden, zogen 30.000 Anhänger von KPD, SPD und sozialistischer Arbeiterpartei von der Stübelallee zum Friedhof Tolkewitz. Quelle:

Gunda Ulbricht, Errichtung der NS-Herrschaft, in: Holger Starke (Hrsg.), Geschichte der Stadt Dresden. Bd. 3: Von der Reichsgründung bis zur Gegenwart, Stuttgart 2006, S. 413–424.

|

|

|

31. Januar 2023

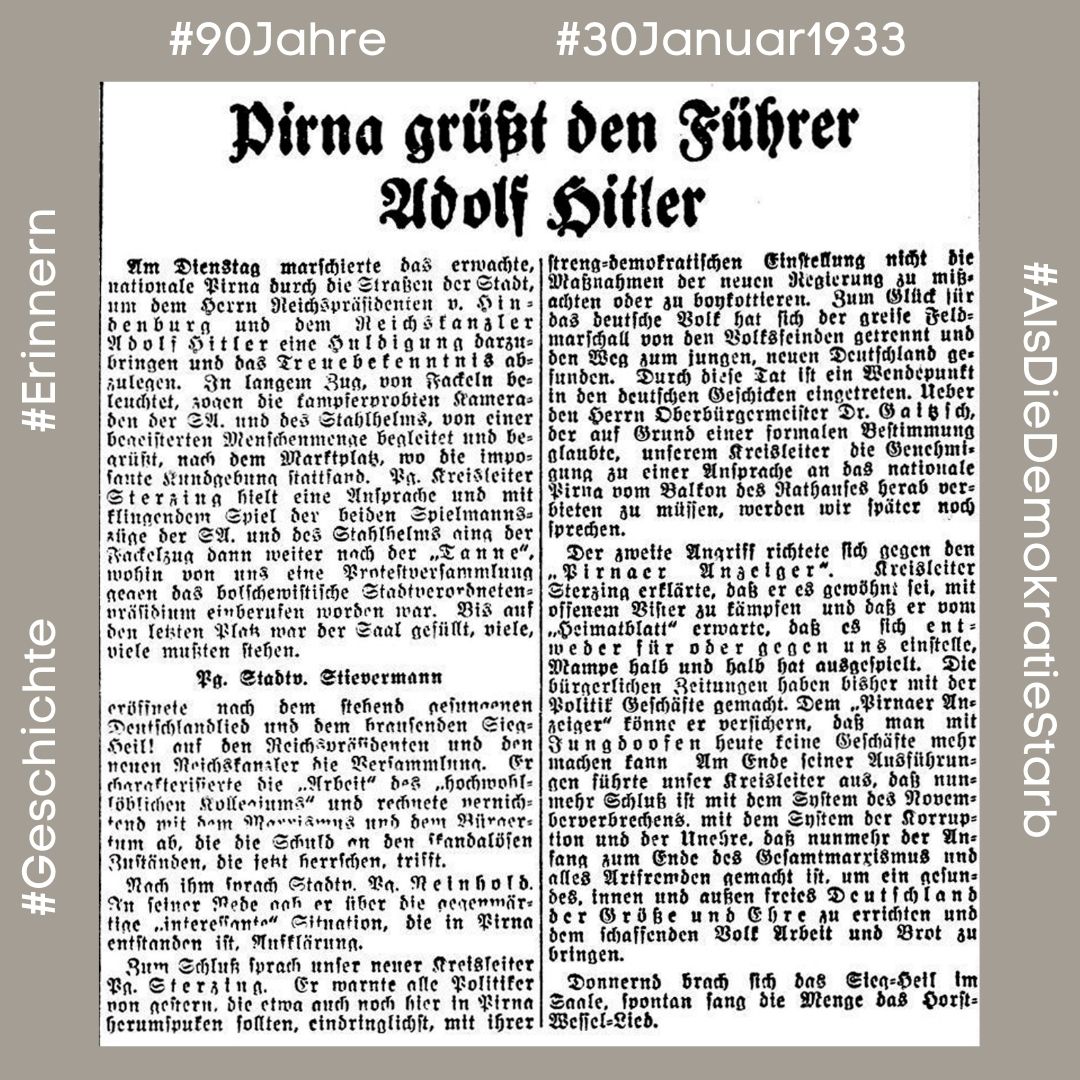

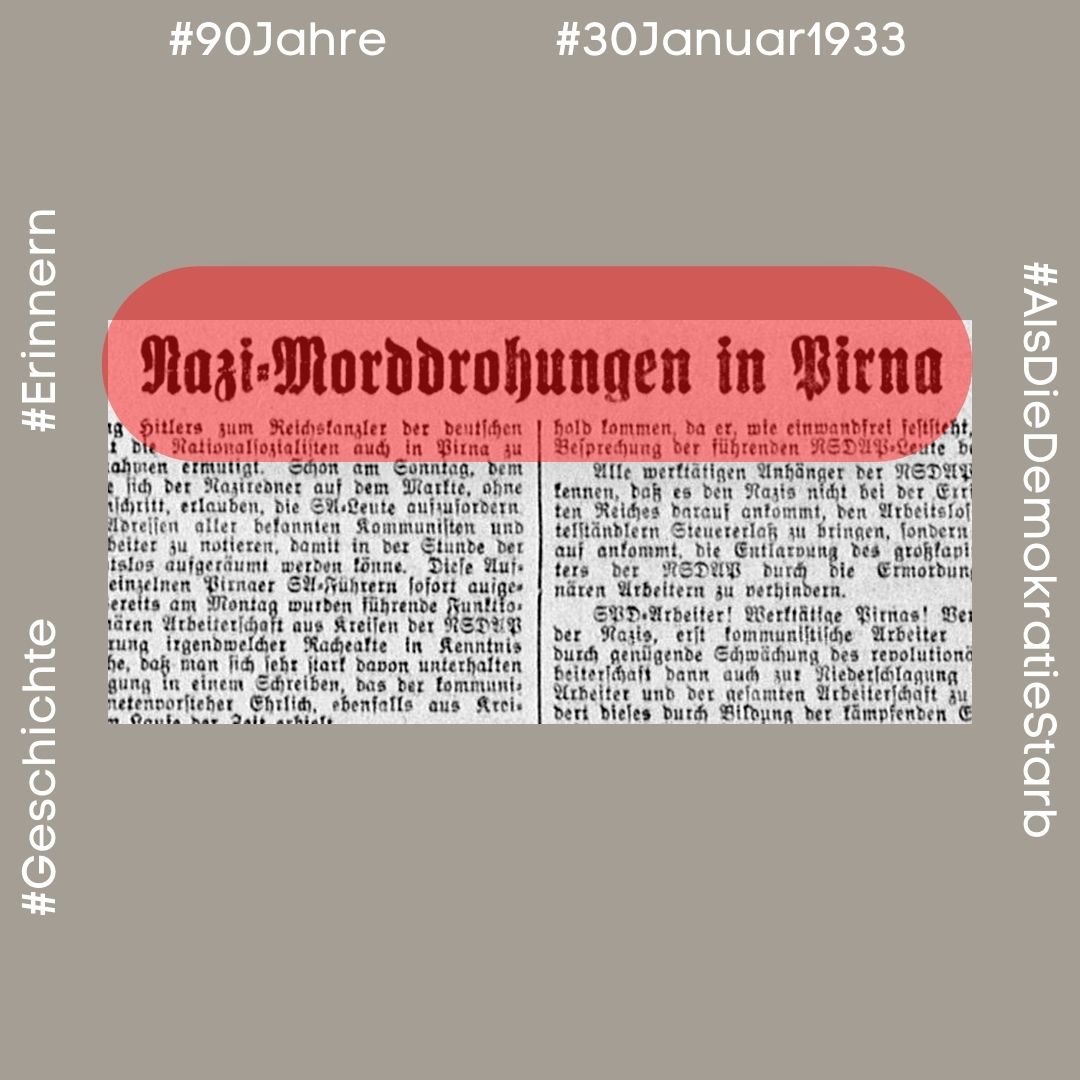

Am 31. Januar 1933, einen Tag nach der Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler, zogen Mitglieder der Sturmabteilung (SA) und des paramilitärischen Verbandes „Stahlhelm“ durch Pirna. Nur zwei Tage zuvor fand in Pirna eine NSDAP-Kreistagung unter Beteiligung des Gauleiters Martin Mutschmann statt. Dabei kam es zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Nationalsozialisten und Gegendemonstrierenden, vor allem aus den Reihen der kommunistischen Partei. Auch am 31. Januar 1933 gab es Proteste gegen den Fackelmarsch der Nationalsozialisten. Immer wieder ertönten „Nieder“-Rufe. Eine herbeigerufene SA-Abteilung aus Dresden räumte den Marktplatz. Trotzdem verweigerte der Pirnaer Oberbürgermeister Arthur Gaitzsch den Nationalsozialisten den Zutritt zum Balkon des Rathauses für eine Ansprache. Anschließend zogen die Teilnehmenden des Fackelmarschs in das Gasthaus Tannensäle. Dort hielt der NSDAP-Kreisleiter und Landtagsabgeordnete Paul Sterzing die Hauptrede. In dieser warnte er Politiker, „nicht die Maßnahmen der neuen Regierung zu missachten oder zu boykottieren.“ Auch die Lokalzeitung „Pirnaer Anzeiger“ griff er in seiner Rede an. Sterzing forderte von der Zeitung ein Bekenntnis für oder gegen den Nationalsozialismus.

Der Fackelmarsch von SA und „Stahlhelm“ durch Pirna war, wie im gesamten Deutschen Reich, eine erste Machtdemonstration der Nationalsozialisten nach der Wahl Hitlers zum Reichskanzler und sollte die Opposition in der Region einschüchtern. Trotzdem kam es im Februar 1933 in Pirna noch zu einzelnen Demonstrationen gegen die nationalsozialistische Regierung. Ab März 1933 wurde die Opposition zunehmend gewaltsam verfolgt.

|

|

20. Februar 2023 „Am meisten berührt, wie man den Ereignissen so ganz blind gegenübersteht, wie niemand eine Ahnung von der wahren Machtverteilung hat. Wer wird am 5.3. die Majorität haben? Wird der Terror hingenommen werden, und wie lange? Niemand kann prophezeien. – Inzwischen wirkt die Unsicherheit der Lage auf alles einzelne.“

Der Literaturwissenschaftler und Romanist Victor Klemperer, seit 1920 Professor für Romanistik an der Technischen Hochschule Dresden, dokumentierte in seinen Tagebüchern zwischen 1933 bis 1945 detailliert seine Ausgrenzung und Verfolgung als 1912 zum Protestantismus konvertierter Jude. Er überlebte den Holocaust, indem er im Chaos nach den alliierten Luftangriffen auf Dresden am 13. und 14. Februar 1945 untertauchen konnte.

Seine Tagebuchaufzeichnungen dienten als Grundlage für eines seiner bekanntesten Werke LTI (= Sprache des Dritten Reiches) – Notizbuch eines Philologen, das zuerst 1947 veröffentlicht wurde.

Im Tagebucheintrag vom 20. Februar 1933 beschreibt er die Stimmung zwischen der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler und den Reichstagswahlen am 5. März 1933.

Quelle: Victor Klemperer, Ich will Zeugnis ablegen bis zum letzten. Tagebücher 1933-1941, Berlin1995, S. 7.

|

|

|

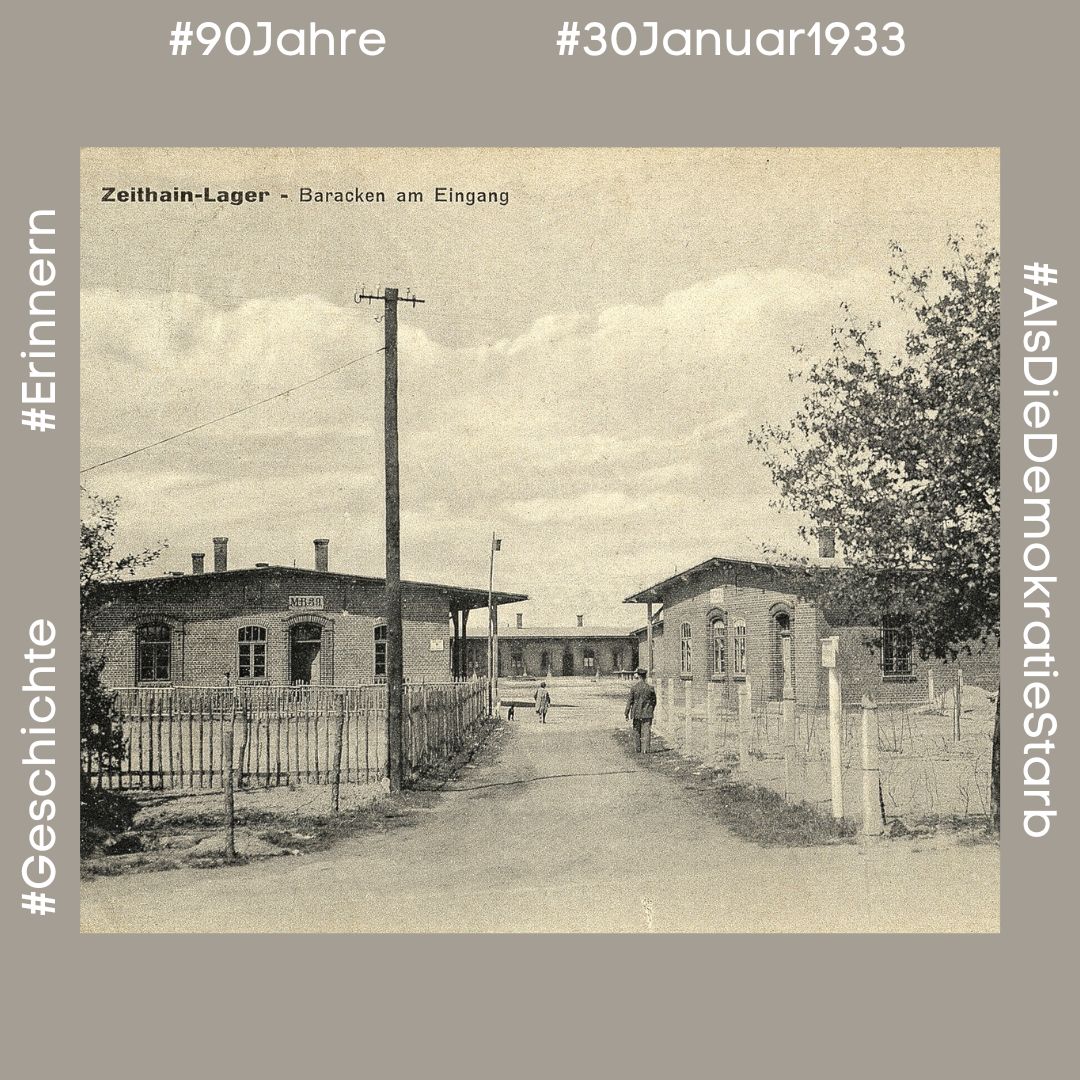

22. Februar 2023 Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges wurde der Truppenübungsplatz Zeithain demilitarisiert. Das Kasernengelände, das sogenannte Lager Zeithain, diente fortan als „Heimkehrerlager“ für deutschstämmige Flüchtlinge und Vertriebene aus Polen, den baltischen Staaten und der Sowjetunion. Anders als vorgesehen, entwickelte sich das Lager Zeithain und das dazugehörige C-Lager, ein ehemaliges Militärlazarett, von einer vorübergehenden zu einer dauerhaften Unterkunft der Neubürger. In annähernd 500 Wohnungen lebten 1924 schließlich 2100 Menschen – die Gemeinde Zeithain hatte zur gleichen Zeit 1900 Einwohnerinnen und Einwohner.

Die ökonomische Lage der Bewohnerinnen und Bewohner sowie die Wohnsituation blieben prekär und verschärften sich weiter durch die Weltwirtschaftskrise. Am 10. Oktober 1932 hatten nur 11 von 281 Familien Arbeit, 224 Familien sind ehemalige Flüchtlinge.

Aufgrund der zunehmenden politischen Polarisierung kam es immer öfter auch zu tätlichen Auseinandersetzungen zwischen Anhängern von SPD, KPD und NSDAP. Immer häufiger rückte die Sicherheitspolizei aus Riesa Anfang der 1930er Jahre an. Das Lager Zeithain war ein politischer und sozialer Brennpunkt im ländlichen Raum. Den überparteilichen Konsens, die Lebensbedingung der Menschen zu verbessern, kündigte nach der „Machtergreifung“ Hitlers der NSDAP-Ortsgruppenleiter und Schuldirektor Walter Schütze auf: „Nun, Einwohner von Zeithain und Zeithain-Lager! Prüft ernstlich, ob es die SPD von Zeithain verdient, dass sie sich selbst so lobt. Lasst Eure Not nicht zu persönlichen Nutzen eines einzelnen und zur Reklame für eine Partei missbrauchen, …“

|

|

|

22. Februar 2023 Das Riesaer Tageblatt schrieb am 25. Januar 1933: „Soviel Elend auf einem Fleck gibt es bestimmt nicht gleich wieder.“ Anfang des Jahres 1933 gab es eine überparteiliche Initiative im Gemeinderat Gohlis (heute ein Ortsteil der Gemeinde Zeithain), den unzumutbaren Wohnverhältnissen durch eine Umsiedlung von 80 bis 90 Familien an den Rand des Dorfes Zeithain Abhilfe zu schaffen. Dies war das Verdienst des Gemeinderats Willy Lomnitz, der selbst im Lager Zeithain wohnte. Er gehörte der SPD an und arbeitete im Riesaer Arbeitsamt.

Am 22. Februar 1933, heute vor 90 Jahren, antwortete Willy Lomnitz couragiert mit einem Leserbrief: „[…] Lehrer Schütze […] gefällt sich in Angriffen auf meine Person und die Sozialdemokratie. Ich habe nicht die Absicht in seine Fußstapfen zu treten und mich derselben unsachlichen Schreibweise zu befleißigen. […] Zunächst stelle ich fest, dass alle in Sachen der Randsiedlung und landwirtschaftlichen Siedlung unternommenen Schritte […] gemeinsam im Auftrage des gesamten Verordneten-Kollegiums der Gemeinde Gohlis und im Einverständnis mit der Amtshauptmannschaft Oschatz geschehen sind. Das gesamte Verordneten-Kollegium (von der KPD bis zur NSDAP) hat mich mit der Bearbeitung der Siedlungsfrage beauftragt.“

Elf Tage später fand die Reichstagswahl statt. Willy Lomnitz hatte sich als SPD-Gemeinderat aufgestellt. Er geriet deshalb – und weil er Jude war – in den Fokus der nationalsozialistischen Verfolgung. Nach einer Warnung floh er am 11. Juni 1933 in die Tschechoslowakei. Seine Familie folgte ihm später. Nach der Zerschlagung der Tschechoslowakei 1939 floh die Familie nach Palästina. Ihr weiteres Schicksal ist unbekannt.

|

|

28. Februar 2023 Im Zuge der „Machtergreifung“ nahmen die Nationalsozialisten auf der Grundlage der „Reichstagsbrandverordnung“ vom 28. Februar 1933 in großer Zahl politische Gegnerinnen und Gegner ohne richterlichen Beschluss in so genannte „Schutzhaft“. Der dafür benötigte Haftraum für die Tausenden Verfolgten musste aber erst geschaffen werden. Neben frühen Konzentrationslagern wurden „Schutzhäftlinge“ auch in Polizei- und Justizgefängnissen untergebracht. |

|

|

2. März 2023 Am ersten Märzwochenende 1933 nahmen die Nationalsozialisten in Torgau sechs führende lokale kommunistische Funktionäre in „Schutzhaft“ – unter ihnen Alfred Holzweißig und Max Dietze. Wie alle verhafteten politischen Gegner aus Torgau und der Umgebung wurden sie zunächst im Torgauer Gefängnis Fort Zinna eingesperrt. Alfred Holzweißig und Max Dietze verlegten die Nationalsozialisten mit anderen Torgauer Gefangenen und fünfhundert weiteren Schutzhäftlingen aus dem Bezirk Mitteldeutschland im Juni 1933 in das neu eingerichtete KZ Lichtenburg in Prettin. Von dort wurden sie Mitte 1934 in das Konzentrationslager Esterwegen überführt. Alfred Holzweißig nahm sich nach seiner Entlassung in Torgau 1935 das Leben, Max Dietze brachte sich 1938 im KZ Sachsenhausen um. |

|

|

7. März 2023 In Bautzen gab es seit 1925 eine Ortsgruppe der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei (NSDAP). Mitglieder der paramilitärischen „Sturmabteilung“ (SA) und „Schutzstaffel“ (SS) schüchterten ihre Gegner ein. Die lokale NSDAP verbuchte es als Erfolg, dass NS-Führer Adolf Hitler zwei Mal Bautzen besuchte – 1930 und 1932. |

|

|

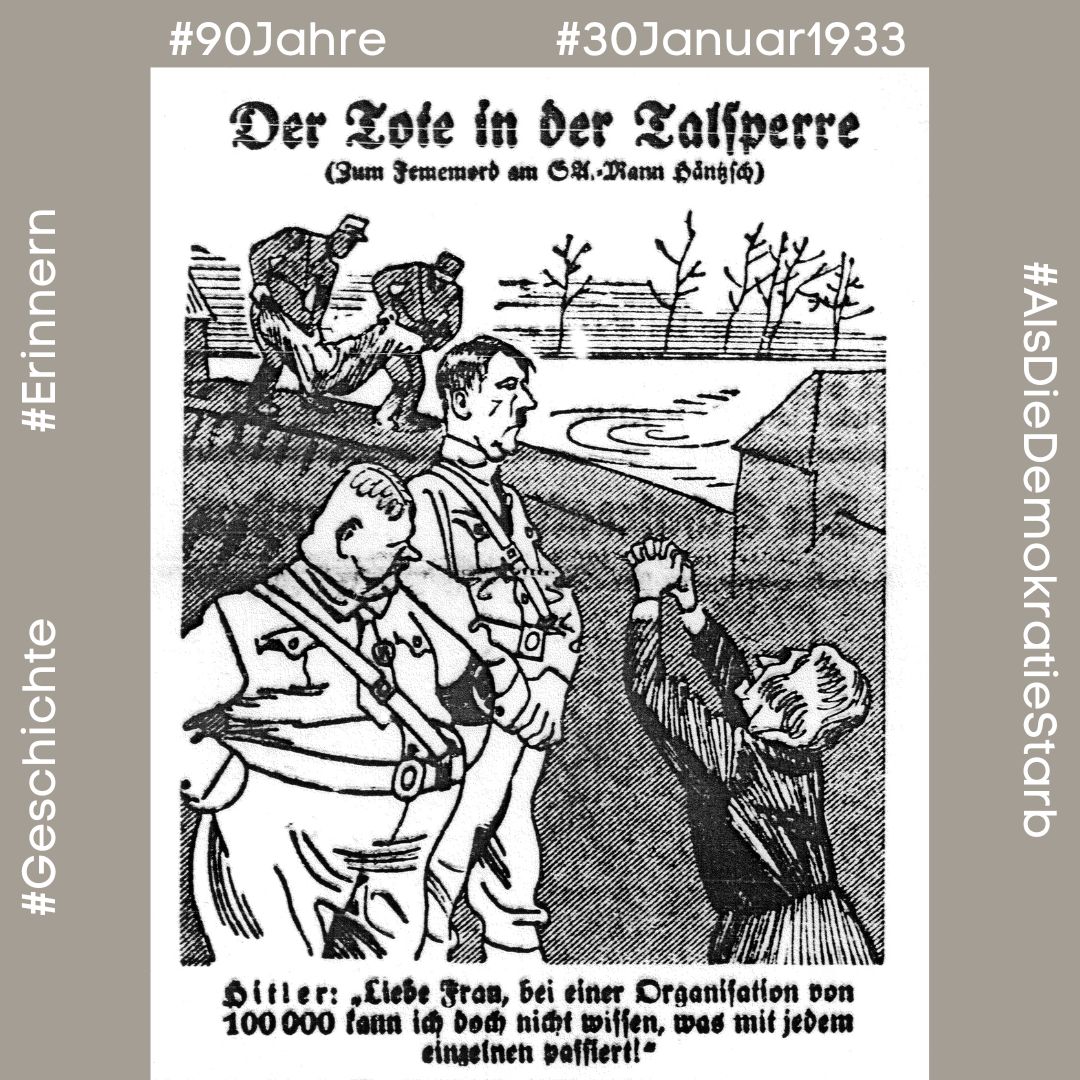

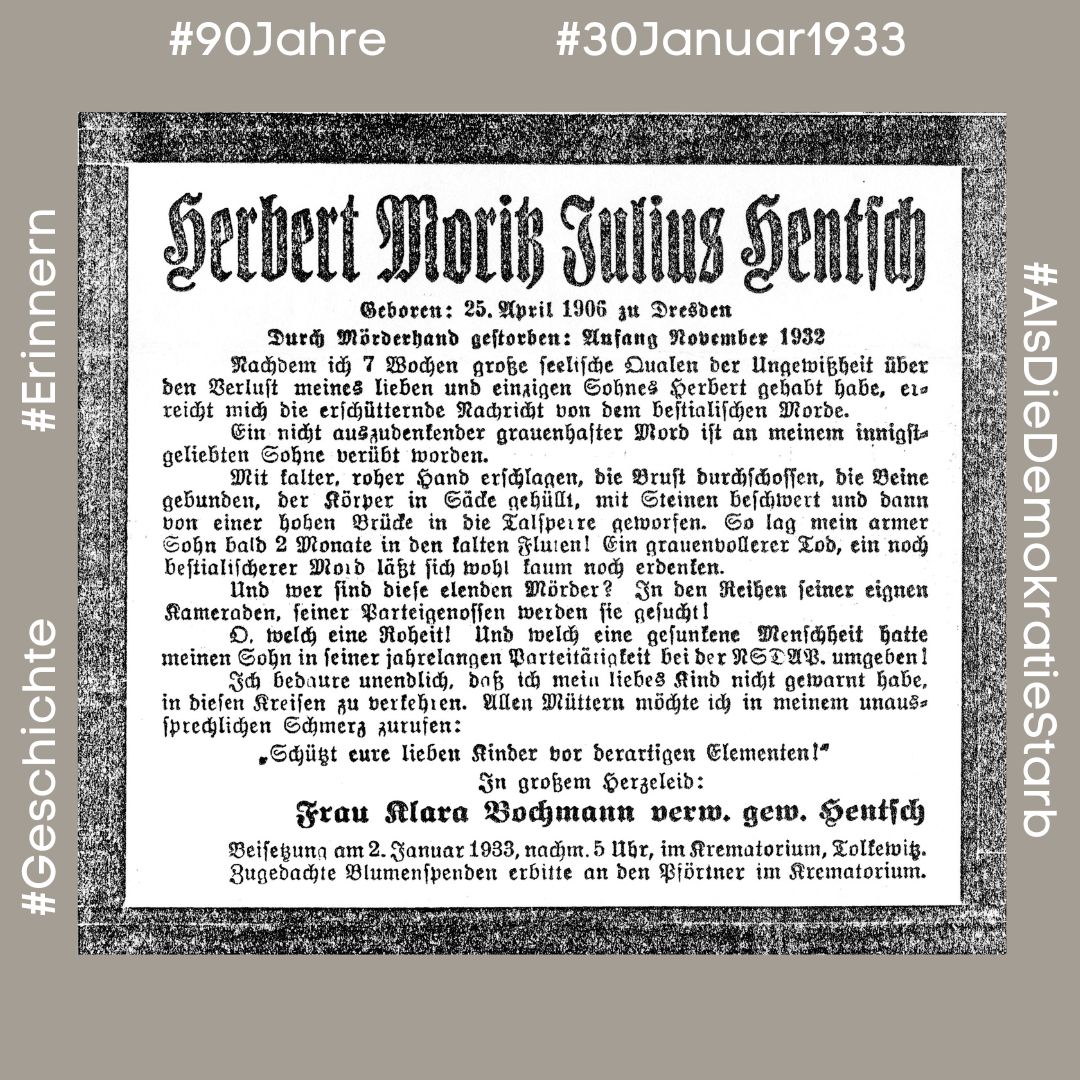

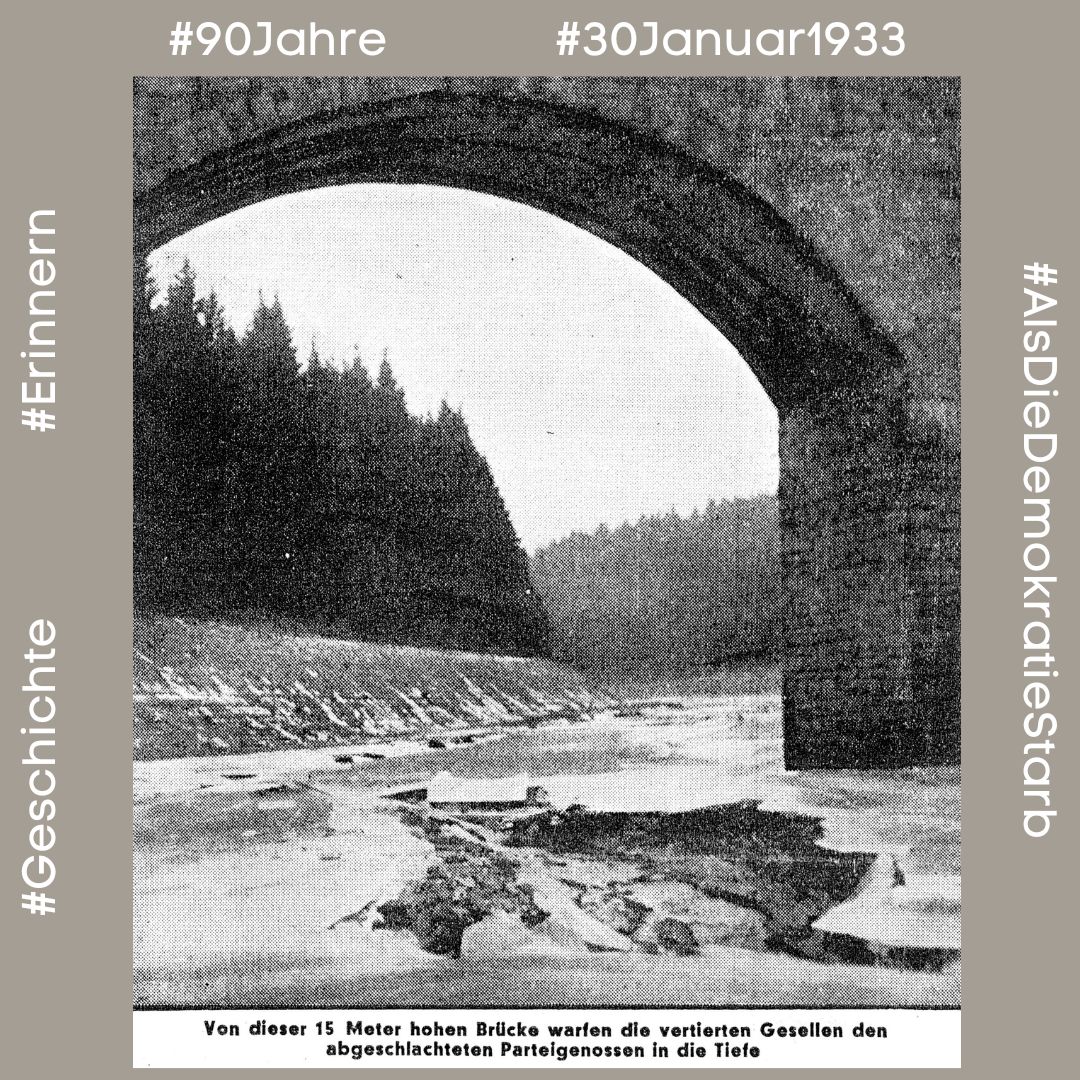

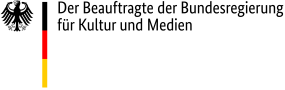

21. März 2023 Am 4. November 1932 meldete sich der SA-Truppführer Herbert Hentsch bei seinem Sturmführer Rolf Schenk. Der 26-Jährige Hentsch hatte nach langer Arbeitslosigkeit in einer Zigarettenfabrik Arbeit gefunden. Er erwog, aus der gewalttätigen NS-Schlägertruppe auszutreten. Schenk sah darin einen Verrat. Gemeinsam mit zwei anderen SA-Männern erschoss er Herbert Hentsch noch in derselben Nacht. Die Leiche verschnürten sie in einem Sack und warfen ihn von der Tännichtbrücke in die Talsperre Malter. Die Suche der Dresdner Polizei nach dem Verschwundenen erfolgte nur zögerlich. Die Tatverdächtigen konnten ins faschistische Italien fliehen. Am zweiten Weihnachtsfeiertag 1932 kam der Sack mit den Überresten Herbert Hentschs an die Wasseroberfläche. Es wurde offensichtlich, dass er kaltblütig erschossen wurde. Die Dresden SPD recherchierte und stellte parlamentarische Anfragen. Sie trug so ganz besonders bis in den Februar 1933 zur Aufklärung des Falles bei. Doch die Mörder wurden nicht mehr juristisch belangt. Die „Machtübernahme“ der Nationalsozialisten wurde von offenem Terror flankiert. Die Grundrechte der Gegnerinnen und Gegner des neuen Regimes wurden außer Kraft gesetzt. Am 21. März 1933 erließ der Reichspräsident eine Verordnung zur Gewährung von Straffreiheit. Damit wurde auch der Mord an Herbert Hentsch nicht mehr weiter juristisch verfolgt. Die Staatsanwaltschaft des Landgerichts Dresden am Münchner Platz stellte einen Monat später die Ermittlungen gegen die Tatbeteiligten ein. |

|

|

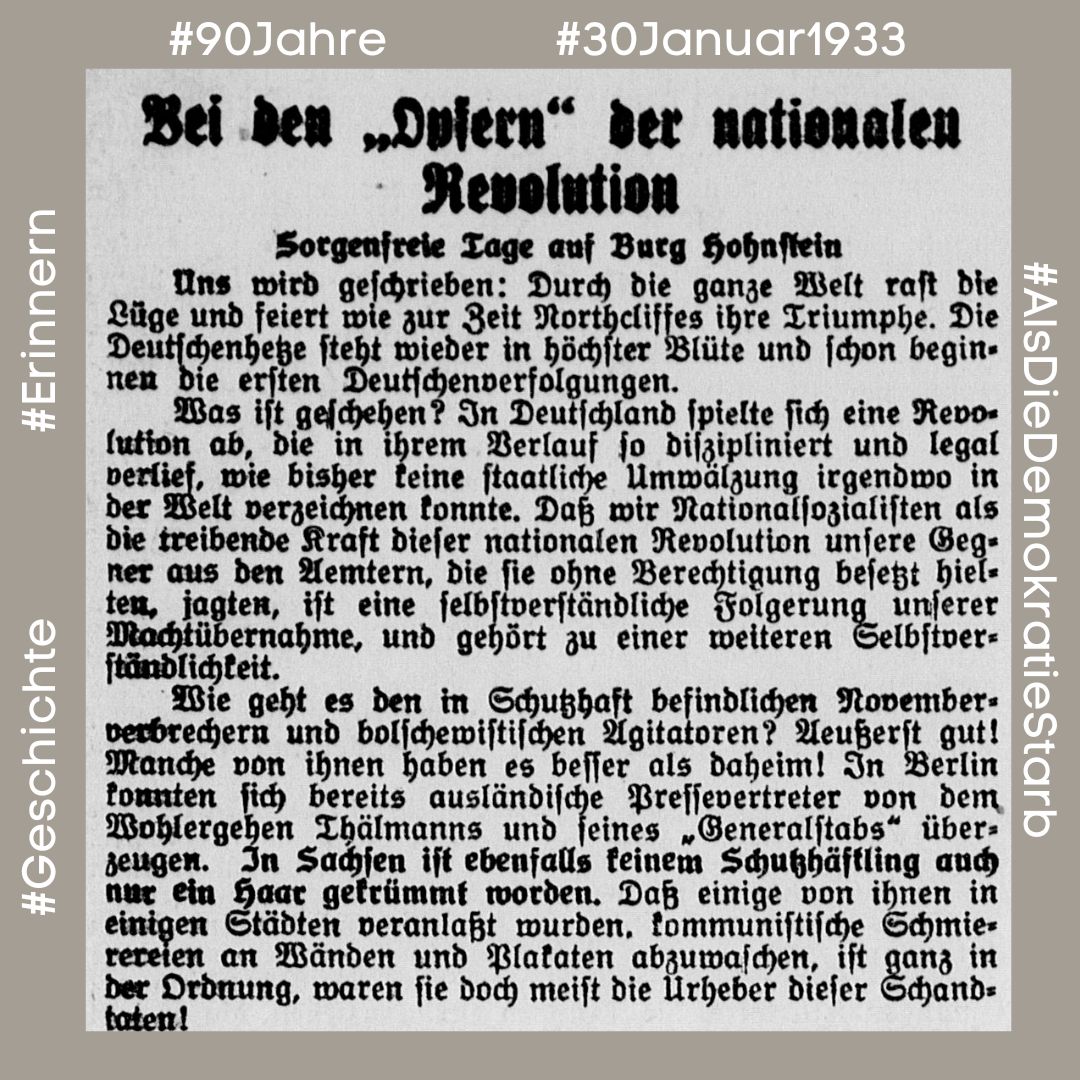

30. März 2023 Schon kurz nach der „Machtübernahme“ richtete das NS-Regime sogenannte Schutzhaftlager ein: Frühe Konzentrationslager, die der Verfolgung von politischen Gegnerinnen und Gegnern dienten. Ab dem 8. März 1933 wurde so die Burg Hohnstein in der Sächsischen Schweiz genutzt |

|

|

1. April 2023 Torgau am Samstag, dem 1. April 1933: Wie in ganz Deutschland bedrohen die Nationalsozialisten Geschäfte, Anwaltskanzleien und Arztpraxen, die sie als jüdisch ansehen. Auch die Zahnarztpraxis von Max Kukurutz ist betroffen. Dabei ist es egal, dass der Zahnarzt bereits Jahrzehnte vorher zum evangelischen Glauben übergetreten und die Familie protestantisch war. Drei Männer der SA – der bewaffneten Kampforganisation der Nationalsozialisten – blockieren den Eingang der Praxis. Sie tragen ein Schild: „Dieser Zahnarzt ist Jude!“, und stellen sich allen entgegen, die die Praxis betreten wollen. Nach dem so genannten Boykott erfährt die Familie Kukurutz zunächst viel Solidarität. Die Patientinnen und Patienten versichern dem Zahnarzt, dass sie nun erst recht bei ihm bleiben wollen. Doch in der Pogromnacht am 9. November 1938 wird Max Kukurutz verhaftet und in das KZ Buchenwald verschleppt. 1939 emigriert er in die USA. Seine Familie kann ihm erst nach dem Krieg folgen.

Der Erinnerungsort Torgau bewahrt Dokumente und Fotos der Familie Kukurutz in seinem Archiv auf. John Kurtz ist 1930 als jüngster Sohn mit dem Namen Hans-Jochen in Torgau geboren und lebt heute noch in den USA. Er möchte so „einen Teil von mir und meiner Familie für die kommenden Generationen hinterlassen.“

|

|

|

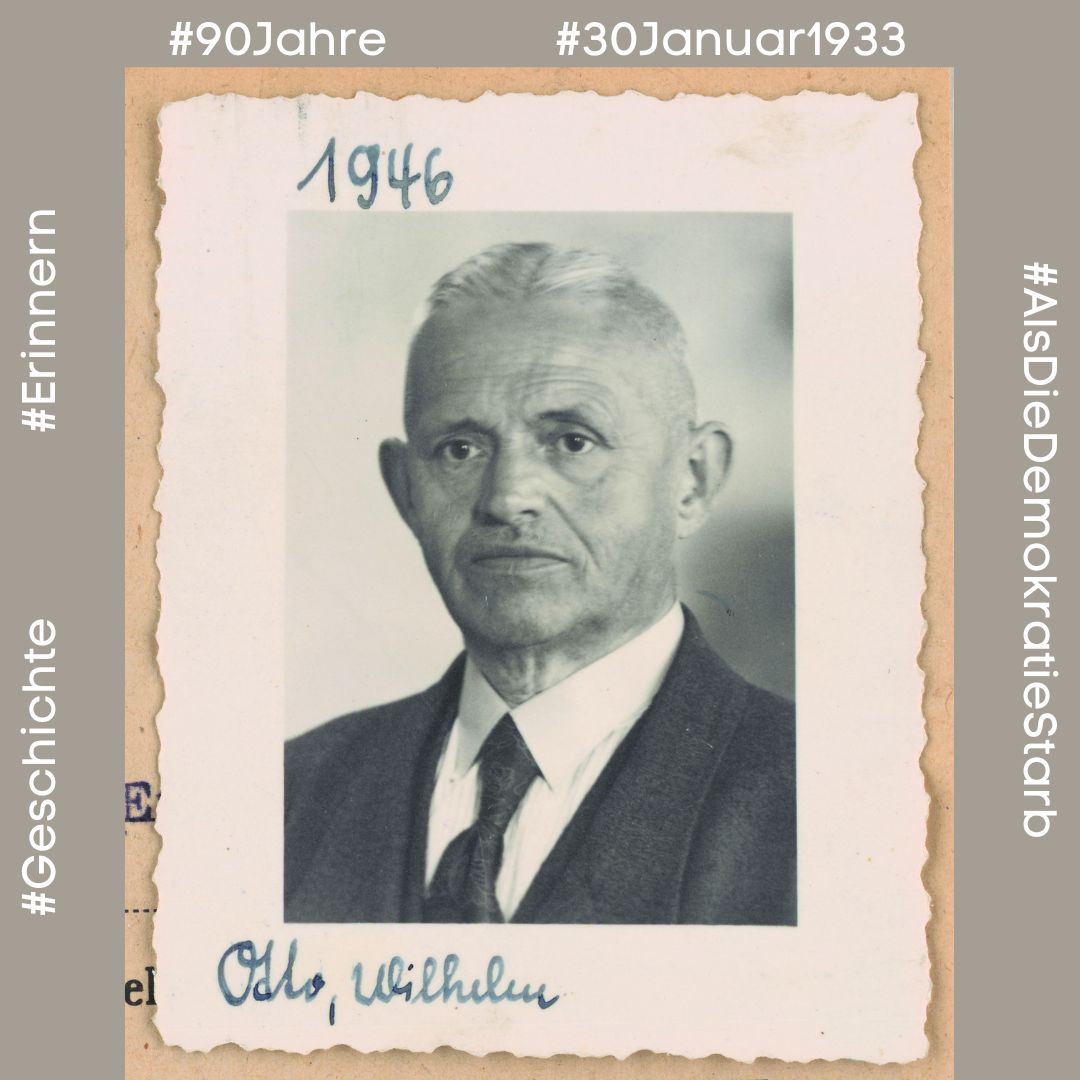

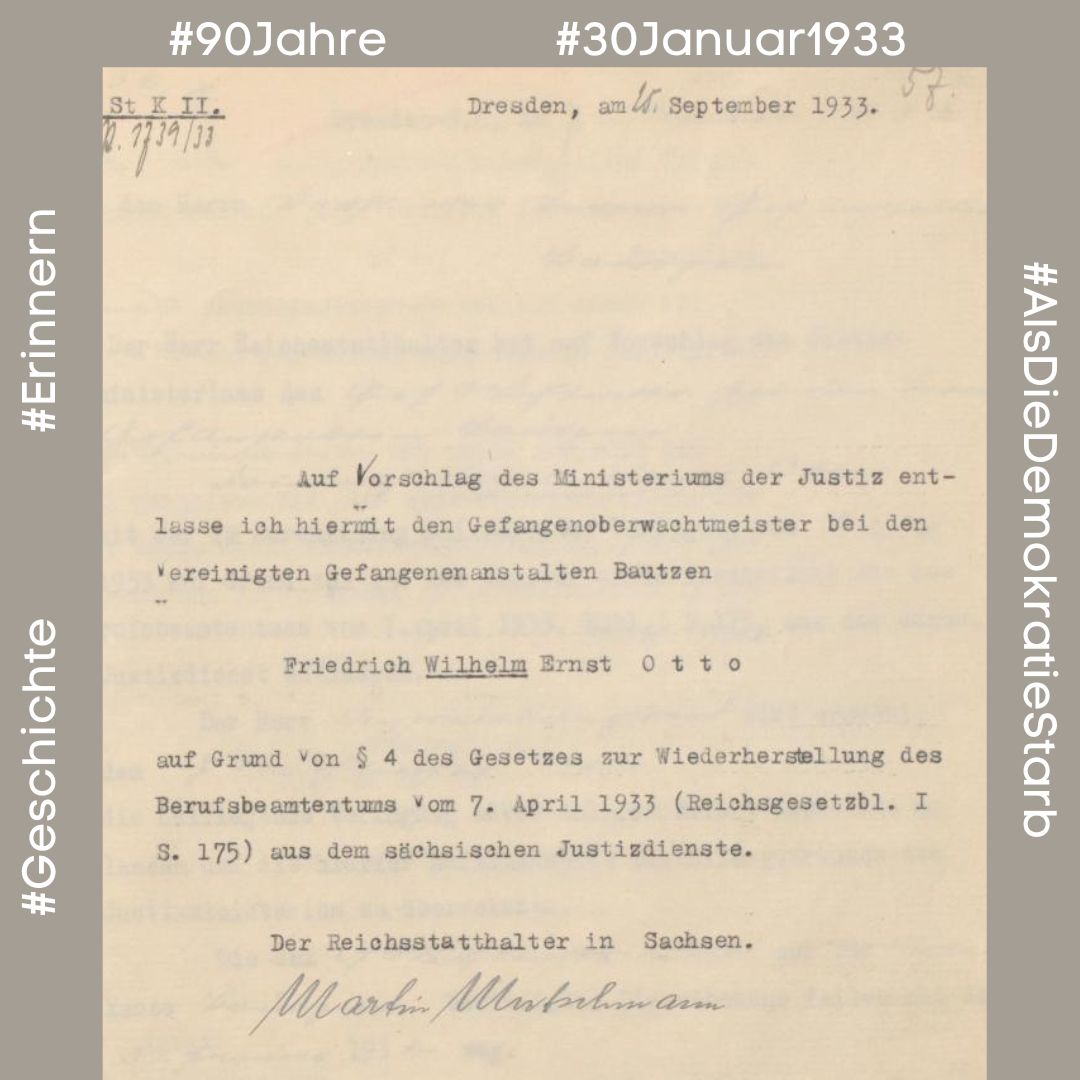

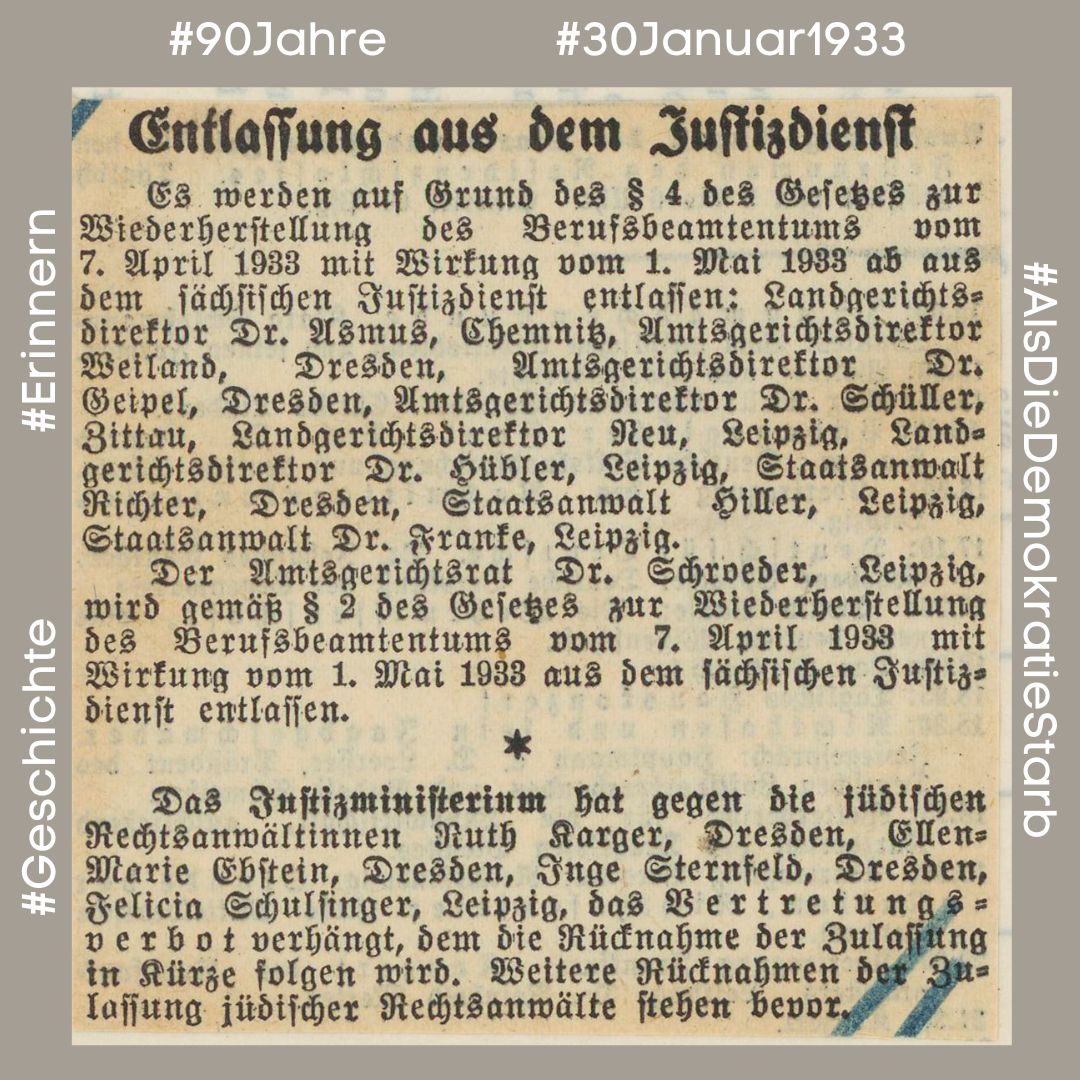

7. April 2023 Während die Nationalsozialisten nach der „Machtergreifung“ politische Gegner in die Haftanstalten sperrten, erfolgte auch die „Gleichschaltung“ und „Säuberung“ im Justizapparat. Das am 7. April 1933 erlassene „Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ erlaubte es, „politisch unzuverlässige“ Beamtinnen und Beamte zu entlassen. Jüdinnen und Juden verloren in jedem Fall ihre Anstellung. Der Bautzener Gefängnisleiter Plischke meldete dem sächsischen Justizministerium im Juni 1933 Gefängnisbeamte, die den Sozialdemokraten nahegestanden hatten. In den Bautzener Gefängnissen wurden mindestens zwei im Justizdienst tätige ehemalige Sozialdemokraten entlassen. Dafür traten Hilfswachtmeister ihren Dienst an, die als „alte Kämpfer“ der NS-Bewegung galten. Sie wurden später bevorzugt als Beamte eingestellt.

Zwei Ausschüsse mit NS-treuen Beamten überprüften das Personal der Gefängnisse Bautzen I und Bautzen II. Im Fall des SPD-Mitgliedes Wilhelm Otto sah der Ausschuss die „nationale Unzuverlässigkeit als erwiesen an“. Gefängnisdirektor Plischke schlug vor, den Wachtmeister aus dem Dienst zu entfernen. Der Reichsstatthalter Martin Mutschmann unterzeichnete im September 1933 die Entlassungsurkunde.

|

|

|

21. April 2023 Inge Sternfeld stammte aus einer deutsch-jüdischen Kaufmannsfamilie. Im Februar 1933 legte sie das Zweite juristische Staatsexamen ab. Anschließend bewarb sie sich erfolgreich beim sächsischen Justizministerium um die Zulassung zur Rechtanwaltschaft beim Dresdner Amts- und Landgericht. |

|

|

12. Mai 2023 Am 12. Mai 1933 beschlossen die Nationalsozialisten das „Gesetz über die Einführung der Militärgerichtsbarkeit“ – bereits wenige Monate später, am 1. Januar 1934, nahm die militärische Sondergerichtsbarkeit ihre Tätigkeit auf: Damit waren die Streitkräfte der Zuständigkeit der zivilen Justiz entzogen. Es entstand ein durchgreifendes Verfolgungsinstrument des NS-Regimes, das mit größter Härte gegen die eigenen Soldaten und gegen den zivilen Widerstand in Deutschland und Europa vorging. |