16.12.25

Bis heute ist unbekannt, wohin knapp 150 jüdische Menschen aus schlesischen Heil- und Pflegeanstalten im Dezember 1940 deportiert wurden. Vieles spricht dafür, dass sie in die Tötungsanstalt Pirna-Sonnenstein kamen.

10.11.23

Das ganze Ausmaß der gezielten Gewalt gegen die jüdische Bevölkerung am 9. und 10. November 1938 zeigte sich erst in den folgenden Tagen. Es brannten nicht nur Synagogen und jüdische Geschäfte, auch soziale Einrichtungen für pflegebedürftige jüdische Menschen waren Ziel der Gewaltausbrüche. So zum Beispiel in Breslau.

16.10.23

Am 14. Oktober 1943 Jahren erhoben sich 600 Häftlinge im nationalsozialistischen Vernichtungslager Sobibor gegen das Wachpersonal. Einer der wenigen Überlebenden dieses Aufstandes war Thomas Blatt. Der Leiter der Gedenkstätte Pirna-Sonnenstein, Dr. Boris Böhm, erinnert sich an eine persönliche Begegnung mit ihm vor 20 Jahren:

26.07.23

Das „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ wurde am 14. Juli 1933 beschlossen. Allerdings erfuhr die Öffentlichkeit erst am 26. Juli 1933 darüber. Das Gesetz ermöglichte die Zwangssterilisierung von Menschen, die als „erbkrank“ galten. Zwischen 1933 und 1945 wurden schätzungsweise 350 000 Menschen im Deutschen Reich durch einen Eingriff gegen ihren Willen unfruchtbar gemacht. Bereits zehn Jahre zuvor sandte ein Bezirksarzt aus Zwickau, Gustav Boeters, eine Denkschrift mit einem Gesetzentwurf zur zwangsweisen Sterilisierung „Minderwertiger“ an die sächsische Staatsregierung.

20.05.23

Vor 90 Jahren, am 21. April 1933, wurden 53 Häftlinge der Sicherheitspolizeikaserne in Aue in ein Fabrikgebäude in Zschorlau im Erzgebirge gebracht. Ihre Aufgabe war es, dort ein Konzentrationslager aufzubauen, in welchem sie selbst inhaftiert bleiben sollten.

28.03.23

Mit der Reichstagsbrandverordnung vom 28. Februar 1933 schränkte das NS-Regime bereits wenige Wochen nach der Machtübernahme die Grundrechte der Bevölkerung massiv ein. Um die Herrschaft zu festigen, errichtete man sogenannte Schutzhaftlager. Diese frühen Konzentrationslager dienten vor allem der Verfolgung von politischen Gegnerinnen und Gegnern.

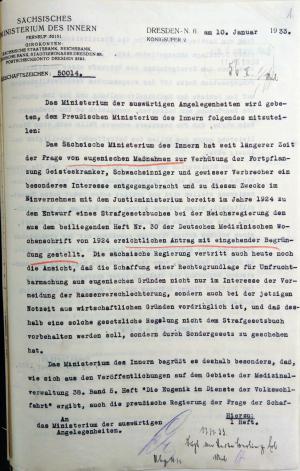

10.01.23

Nur fünf Monate nach der Machtübernahme erließ die nationalsozialistische Regierung das „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“. Es ermöglichte die zwangsweise Unfruchtbarmachung von als „erbkrank“ geltenden Menschen.

05.06.22

Vor 50 Jahren – am 6. Juni 1972 – sprach das Landgericht Frankfurt am Main den wegen Beihilfe zum Mord angeklagten Tötungsarzt Kurt Borm frei. 1940 begann er seine Tätigkeit in der Tötungsanstalt Pirna-Sonnenstein, wo er an der Ermordung tausender psychisch erkrankter und geistig behinderter Menschen beteiligt war.

17.03.22

Mitte März 1942 trafen die ersten Transporte von jüdischen Menschen im Vernichtungslager Belzec ein, wo sie unmittelbar darauf ermordet wurden. Dem als „Aktion Reinhardt“ bezeichneten industriellen Massenmord der Nationalsozialisten fielen bis November 1943 etwa 1,7 Millionen Menschen, vor allem Juden aber auch Sinti und Roma, zum Opfer.

01.10.21

Kurz nach der Wiedervereinigung etablierte sich in Pirna eine bürgerschaftliche Initiative für ein würdiges Gedenken an die fast 15 000 Opfer der NS-Krankenmorde auf dem Sonnenstein. Am 3. Juni 1991 gründete sich das Kuratorium Gedenkstätte Sonnenstein mit dem Ziel der Schaffung einer Gedenkstätte und eines Gedenkparks. Zum 1. Vorsitzenden wurde der Pirnaer Bürgermeister Hans-Peter Bohrig gewählt. Im gleichen Monat nahm der Dresdner Historiker Boris Böhm Kontakt zum Verein auf und trat diesem als Mitglied bei.